L’art de gouverner

En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. (…) Il faut estimer comme un bien le moindre mal.

Nicolas Machiavel

Cette affirmation du penseur florentin n’a pas pris une ride. On a pu l’expérimenter quand les Français, en 2002, ont dû prendre parti entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, et aujourd’hui quand les Américains ont fait leur choix entre Joe Biden et Donald Trump.

L’art de diriger un pays, et de par là un peuple, est un exercice difficile qui nécessite talents et qualités à utiliser sous de multiples formes. Cela concerne aussi bien l’administration des choses que le gouvernement des personnes. C’est un art qui se pratique depuis des millénaires, de l’oligarchie grecque à nos démocraties actuelles en passant par les théocraties, les monarchies, les empires et les dictatures diverses.

Déjà hier et plus encore aujourd’hui, des questions se posent aux citoyens. Ceux qui nous dirigent, ceux qui tiennent le gouvernail de nos vies, aussi bien publiques que privées, ceux qui nous ont été imposés ou que nous avons élus, exercent-ils le pouvoir en se mettant au service de la communauté ou bien ne sont-ils à cette place que pour servir leurs intérêts et ceux de leurs clans ?

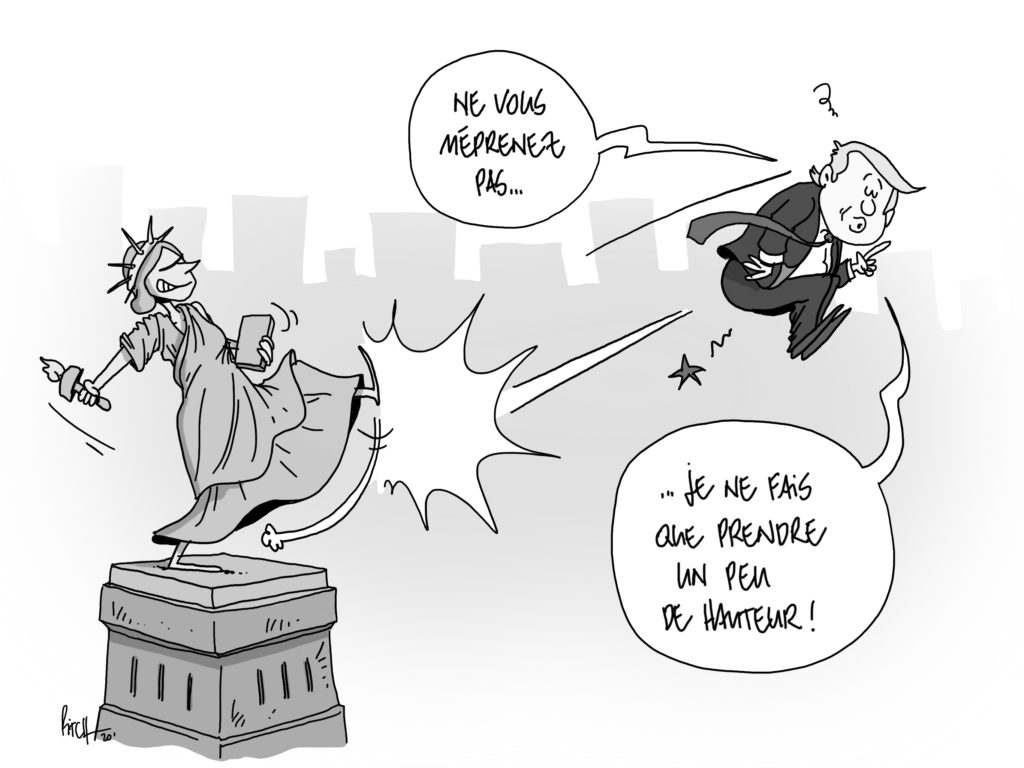

Dans le cas de Donald Trump, les fausses notes de sa partition politique ont toujours été très claires. Sa maxime, pour paraphraser l’auteur du Prince, a été : « La politique ce n’est qu’une certaine façon d’agiter le peuple avant de s’en servir sans oublier de le contenter et de ménager les grands. » Les américains ont pu voir leur président à l’œuvre pendant quatre années passées à faire des promesses non maintenues, à menacer et à mentir. Certes il a été un bon élève de Richelieu puisqu’il a « gouverné de sorte que tout le monde reconnaisse que l’on pense à ses affaires comme il est à désirer » et de Talleyrand pour qui « ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. » Mais une grande partie de son fan club de départ s’est aujourd’hui lassé de ce show de télé-réalité au niveau planétaire. La difficile gestion de l’actuelle pandémie et de ses effets catastrophiques dans tous les domaines n’était pas à laisser entre les mains d’un tel narcissique autoritaire à l’égo démesuré pour qui tricheries et diffamations étaient monnaie courante. Il a régné en divisant. Les américains ont choisi aujourd’hui avec Joe Biden un leader plus proche de l’idéal d’un bon président, un homme empathique, un homme proche des gens, un homme qui unit, un homme qui rassemble. Et pour reprendre un propos du général Pierre de Villiers, « un absorbeur d’inquiétude et un diffuseur de confiance qui doit dominer son temps et prendre de la hauteur par rapport au quotidien. » Comme affirmait Napoléon, « on ne conduit le peuple qu’en lui montrant un avenir : un chef est un marchand d’espérance. »

L’Italie a eu, elle aussi, son petit Trump. C’était également un homme d’affaires qui venait des médias. Quand en 1994 Silvio Berlusconi entra en politique c’était pour obtenir l’immunité parlementaire afin d’échapper à des condamnations. Il utilisa son pouvoir économique et médiatique pour placer des hommes à lui dans les rouages de la machine politique et acheter des voix de députés ou de sénateurs pour préserver ses propres intérêts. Tout en proclamant haut et fort que ses actions n’avaient pour but que le bien du pays. Lorsque, pour ces faits, le pouvoir judiciaire essaya de le condamner, il s’en étonna. Jules César n’avait-il pas procédé de la même manière, tout d’abord comme consul, puis surtout comme proconsul des Gaules en quittant Rome pour éviter de perdre son immunité parlementaire et d’être rattrapé par les « affaires » ? Cela ne l’a pas empêché de continuer de corrompre les sénateurs pour préparer son retour dans l’Urbs. Dans ces deux situations, nous nous trouvons dans un cas classique de corruption d’État.

Trump n’était pas loin de leur ressembler.

Le bien commun et le service de biens publics

« Ce qui est essentiel dans l’idée du régime démocratique, c’est d’abord la légalité : régime où il y a des lois et où le pouvoir n’est pas arbitraire et sans limite. » Cette déclaration, faite en juin 1939 par le politologue Raymond Aron, résume clairement le cadre dans lequel un bon gouvernement doit agir pour le bien de sa population. Le bien commun correspond à un partage de ressources ou d'intérêts qui soudent les membres d'une communauté. Le bien commun définit un mode de propriété conçu pour assurer une harmonie collective à la recherche de l'intérêt général.

Prétendant parfois à tort, parfois avec raison, qu’en présence de biens collectifs le marché est défaillant, l’État intervient massivement dans la gestion des biens publics qui peuvent concerner la sécurité, les infrastructures, l’information, l’éducation ou la santé. Alors, l'État prétend toujours prendre des mesures pour rendre service au citoyen, lui assurer plus de sécurité, plus de commodité dans ses démarches. Les conséquences de ces mesures ne sont que rarement examinées, le but non avoué étant souvent celui d'augmenter l'emprise de l'État sur ses sujets, spécialement dans les pays où la démocratie fait défaut. Il est évident que certains services étatiques améliorent la vie des gens, ces services publics n’ayant pas comme but premier le rendement économique. Cependant, le risque d’une corruption active à l’intérieur d’un État non contrôlé par son parlement ou celle passive d’un gouvernement manquant de vision dans sa gestion de la res publica est toujours à craindre.

Certes il est plus facile de bien gouverner un petit pays comme la Suisse avec ses 26 cantons et ses 8'630'000 citoyens qu’une grande Amérique avec ses 50 États et ses 330'250'000 ressortissants. Mais une règle est claire dans les deux cas. Prendre la direction d’un pays, d’une nation doit se considérer comme un service avec une vision à long terme, et non comme une appropriation du pouvoir pour des intérêts avant tout personnels. ET en cela la démocratie reste le meilleur système que nous ayons expérimenté.